宝山寺の門前町にあるお蕎麦やさん「六根亭」に立ち寄る。お勧めの「巾着大根蕎麦」を食べる。宝山寺は、巾着と大根。

(食べログ)

梅田散歩

生駒山頂遊園地から、ケーブルカー山頂駅脇の下山道を降りていく。

休憩所を過ぎて、ケーブルの中間駅を超えると。「宝山寺」につく。

歓喜天、現世利益のお寺なので、賽銭箱が、巾着だったり、永代浴油(供養)の金額が半端(五千万円、1億円の碑)でない。

本殿に参拝して、参道を下っていく。

門前町の旅館街を越えて、階段をどんどん下ると、近鉄生駒駅に着く。

前回登りに使った道を下っていくので、足は疲れるが気分は楽。

暗峠から生駒山山頂を目指す。

暗峠の脇道から、歩いてくる登山者が多いので、その道を逆にたどる。

生駒山地の稜線の道を行くと、展望台にある広場に着く。

左側が大阪府、右側が奈良県の景色が一望できる。

信貴生駒スカイラインを横断して、しばらく行くと、生駒山頂遊園に着く。

12/1から冬季休業中。登山グループがベンチで、お昼ご飯を食べている。歩いていると平気だったが、止まるとむちゃくちゃ寒い。

中に着る保温性のいいフリースがほしくなった。

猫に餌(おにぎり)をあげて、早々に下山することにした。

ケーブルカーは、1時間に1本の運転。宝山寺を目指して下山。

らくらく登山道が、自動車道と合流するところに、ゲートが設けられている。脇の隙間を越えていく。

ここから、車道の国道308号沿いに登る。

昔、大阪から伊勢神宮に行くときに利用された、日本の道 百選にも選ばれている「暗越奈良街道」の暗峠を目指す。(生駒の散歩道)

車が登るのがつらい急こう配の坂道(酷道308号)があることで有名。(日経新聞)

人が歩くには、問題がないが、途中から道が狭くなり、村の中の家の軒先を通り、コンクリートの滑り止め付きの道から、石畳の道に代わる。(近鉄てくてくマップ)

祠を超えると、旧本陣の建物がある暗峠に到着。

峠にある茶店「峠の茶屋 すえひろ(食べログ)」で休憩。

おでん盛り合わせ(5品:400円)を食べる。よく味が染みている。

寒いときは、これがいい。

この店では、歩きの登山者も、トレイルランのランナーも自転車乗りも休憩している。テレビの取材も多いようで、色紙がたくさん飾ってある。

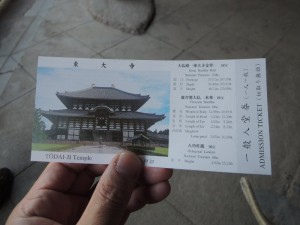

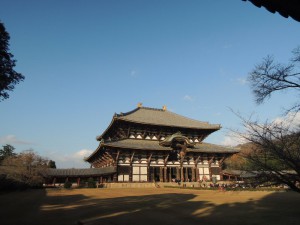

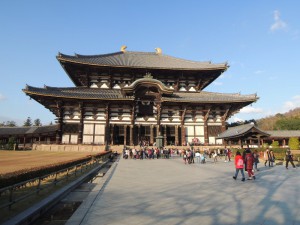

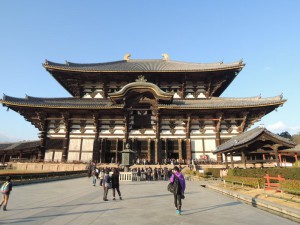

若草山から下山して、「東大寺」を訪問。三月堂、四月堂、二月堂を巡る。

奈良の若草山に登る前に「春日大社」に参拝する。

東大寺の鐘楼から大仏殿、南大門を巡る。

春日大社を訪問後に奈良の若草山(342m)に登る。3つの峰が連なっていて、一重目、二重目、三重目と標識が出ている。山焼きをするので、木がはえていない。山頂に「鶯塚古墳」という前方後円墳があり、石碑と三角点が設置されている。