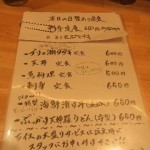

御堂筋線 本町駅を地上に出たところにある魚料理の店「魚河岸市場 丸福水産 男組 釣天狗」でお昼ご飯。

ブックオフに売りに行く本を抱えて入店。

本日の 日替り定食が、650円->500円

刺身定食、ミニ天ぷら付き を頼む。

なんとか水産 という店は、魚の量は多いが味は、さかなそのままの味という店もあるが、まあまあの味。

場所がいいのか、次々にお客が入る。

ほかの定食も600円~650円で安い。

『ビジネスは「非言語」で動く 合理主義思考が見落としたもの』 博報堂ブランドデザイン を読む。

一冊の本にするには、まとまりのない文章。事例紹介だけの本。

「本書のまとめ」部分がまとまっている。

人間は、意識して考えている以上のことを感じている。そして、その感じる世界には、言語という道具だけではとらえきれない部分がある。そんなまだ十分に活用できていない豊かな世界を活かすためにも、非言語領域に着目し、それを活かすと決断し、使いこなす手法を身につけようということだ。

非言語領域をビジネスに活用することができれば、ビジネスは「言語」だけの世界のものではなくなる。「人間」そのものの世界のものになる。ビジネスが人間化されていく。非言語領域にこそ、いまビジネスが直面している行き詰まりをブレイクスルーする手がかりがあるのではないか。ひとことで言えば、それが本書の提案である。

豊かなイメージを伝えることができる「たとえ」を通じて、私たちが感じ取っている豊かな感覚の世界。これを自分自身で意識の上にはっきりと乗せることで、非言語領域を活かしながらよりよいコミュニケーションをとることができる。

いわゆる「仕事のできる人」は、自分の非言語領域、相手の非言語領域を汲み取ったうえで物事を進めており、それがよい結果を生んでいるという話だ。

逆にこの領域への配慮が足らないと、実際に行動に移す段階でいろいろと問題が生じるということにも触れた。そして現代は、なにかと「理由」を大切にする時代であり、その結果、非言語領域への配慮がおろそかになっているとも述べた。背景にあるのは分業と、そこから派生する恐れという感情(非言語領域)である。

15日にランチ営業しているお店を探す。大阪駅前第1ビル地下1階のロシア料理の「MOCKBA+7(モスクワ プリュス シェミ)」に入る。

テーブル席は、女性のグループ。

壁際のカウンターは、サラリーマンに分かれる。

ランチメニューから「ボルシチランチ(650円)」を頼む。

薬味にガーリックのすりおろしが付いてきた。

ボルシチに入れると味にこくが出るそうだ。

ピロシキの具のミンチがぱさぱさでこぼれる。神戸のピロシキとは、また違う味。

ボルシチは、赤い根菜、ジャガイモ、たまねぎ等が煮込んであり、あっさりした味。パンをつけて食べるといい。黒パンは、好きな人は大好き。

母親に頼まれて布製のショルダーバッグを探しに京都に行く。

大学時代に知恩院前の一澤帆布で鞄を買ったことがあったので、訪問する。雨で午前中京都線が止まっていたので、午後になった。

名前は、一澤信三郎帆布になっていた。

ブランド品になっていて、結構高い値段でも、飛ぶように売れている。

濃い色で、比較的小さなもの頼まれていたので、こげ茶色のものを選ぶ。

女性に人気のもっと濃い色は、受注生産になり、2-3ヶ月待ちになるとのこと。これは、すこし、武骨な感じがする。女性にはトートバックの方がよかったかもしれない。

横には、「一澤帆布製」の白いラベルが縫い付けてある。

裏側には、ポケットがある。

紙袋には、「信三郎帆布」と書いてある。

「布」+「包」=「カバン」と読ませる。